主要职责

中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+

院况简介

中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+

院领导集体

科技奖励

科技期刊

科技专项

科研进展/ 更多

工作动态/ 更多

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

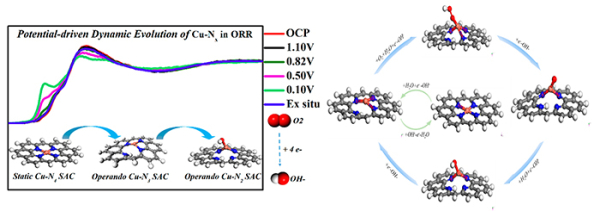

近日,中国科学院院士张涛、中科院大连化学物理研究所催化与新材料研究室研究员王爱琴、研究员杨小峰等与中科院院士田中群、厦门大学教授李剑锋等合作,在氮碳载体上设计并构筑了均匀分散的铜单原子催化剂(Cu-N-C SAC),将其应用于碱性电催化氧还原反应中,并通过原位X射线吸收光谱技术揭示其在反应过程中的可逆动态演变。

2011年,张涛、李隽、刘景月等首次在国际上报道了Pt1/FeOx单原子催化剂,提出的“单原子催化”迅速成为催化研究的前沿领域。与均相催化剂中的金属有机配合物类似,单原子催化剂的局域配位环境对其催化性能有重要影响。在前期工作中,张涛和王爱琴团队利用先进表征技术研究了氧化物负载的单原子催化剂以及金属-氮-碳单原子催化剂的局域配位环境对催化性能的影响,为深入理解单原子催化机理提供了基础。

然而,基于静态结构解析的“构效关系”并不能完全反映出反应过程中的真实催化机理。基于此,该合作团队构筑了均匀分散的静态Cu-N4单原子催化剂,其在电催化碱性氧还原反应中表现出与贵金属Pt可比的催化活性;利用对金属中心配位环境敏感的XANES技术,观测到静态Cu-N4位点在反应过程中存在结构可逆演变;进一步通过FDMNES计算方法,确定Cu-N4在反应过程中首先被外加电位驱动生成新的催化活性位点Cu-N3,并进一步在氧还原反应过程中重构为HO-Cu-N2结构。该研究为后续单原子催化剂的动态研究以及催化剂设计提供了新思路。

该工作发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。上述研究工作得到国家自然科学基金、中科院B类战略性先导科技专项“能源化学转化的本质与调控”、洁净能源国家实验室(DNL)合作基金、上海光源BL14W线站重点课题等的资助。

研究设计、构筑了均匀分散的铜单原子催化剂,并揭示了其在电催化氧还原过程中的动态演变机理

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)